Displasia aritmogena del ventricolo destro (ARVD)

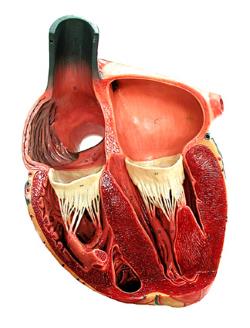

La displasia aritmogena (ARVD) è una malattia che colpisce zone più o meno estese del miocardio del ventricolo destro e consiste in una sostituzione del normale tessuto muscolare con del tessuto fibroso e/o adiposo.

Epidemiologia

È una malattia molto rara che si presenta clinicamente tra la prima e la quarta decade di vita e sembra essere responsabile del 22% circa dei casi di morte improvvisa, soprattutto tra i giovani atleti, seguita dalla malattia coronarica e dall'origine anomala delle coronarie.

È una patologia genetica che si trasmette per via autosomica dominante e la prognosi, se individuata in tempo, è di solito buona.

Sintomi

Nella forma classica di presentazione clinica la displasia aritmogena del ventricolo destro si manifesta con la comparsa di una tachiaritmia ventricolare che va dall'extrasistolia ventricolare ripetitiva, responsabile di possibili episodi di sincopi (svenimenti), fino alla tachicardia ventricolare e/o fibrillazione ventricolare, che può condurre alla morte cardiaca improvvisa.

La ARVD infatti è una delle cause più frequenti (20% circa) di morte cardiaca improvvisa nei giovani maschi sportivi.

Nei casi di pazienti più anziani nei quali è stata descritta tale patologia, il quadro clinico prevalente è rappresentato non dalle aritmie ventricolari ma dallo scompenso cardiaco ventricolare destro (o bi-ventricolare), con dilatazione del ventricolo destro colpito dalla malattia.

Diagnosi

La diagnosi della displasia aritmogena si basa su una serie di valutazioni clinico-strumentali che non sempre però si adattano bene alla diagnosi di questa patologia.

Ci sono infatti delle forme di displasia aritmogena che sono, dal punto di vista clinico, conclamate e quindi facilmente diagnosticabili, e forme che interessano lievemente il muscolo cardiaco e quindi decorrono asintomatiche senza essere facilmente diagnosticabili (si pensa siano la maggior parte dei casi).

La diagnosi può essere effettuata tramite un'accurata anamnesi del paziente e mediante l'esecuzione di esami strumentali come l'ECG, l'ecocardiogramma e la RM cardiaca.

Solitamente il paziente riferisce episodi di sincope (svenimento), palpitazioni e segni di scompenso cardiaco destro.

Tramite l'ECG (elettrocardiogramma) si possono osservare tachicardie ventricolari o frequenti battiti prematuri ventricolari di origine ventricolare destra, che hanno quindi morfologia di blocco di branca sinistra (perché viene attivato prima il ventricolo destro, poi, attraverso il setto interventricolare il ventricolo sinistro).

Oltre a ciò, si riscontrano onde T invertite nelle precordiali destre o piatte.

Ma all'ECG, il segno che, se presente, consente di fare diagnosi di displasia artimogena è la presenza dell'onda epsilon nelle derivazioni V1 o V2, segno che il ventricolo destro ritarda ad attivarsi.

Un altro esame utile per la diagnosi è l'ecocardiogramma, dove si può evidenziare una discinesia, o addirittura un'acinesia, di una zona del ventricolo destro e una dilatazione con ipocinesia diffusa dello stesso ventricolo.

Tuttavia, l'elemento cardine della valutazione della dilatazione del ventricolo e della sua disfunzione, evidenziando la presenza di infiltrazione di tessuto adiposo nella sua parete è la risonanza magnetica (RM) cardiaca.

Questo esame rappresenta attualmente la metodica di riferimento per la diagnosi di displasia del ventricolo destro in quanto appare in grado di offrire una sensibilità più elevata della biopsia endomiocardica (meno sensibile nelle forme non generalizzate di interessamento del ventricolo destro, in quanto i prelievi vengono eseguiti per motivi di sicurezza nella regione del setto interventricolare raramente interessata dalla displasia), pur nella difficoltà ancora presente di definire criteri diagnostici uniformi per differenziare tale patologia delle forme di tachicardia idiopatica del ventricolo destro.

Terapia

La terapia per la displasia aritmogena del ventricolo destro è solitamente farmacologico.

Ci si avvale infatti di farmaci con azione antiaritmica come i beta bloccanti (sotalolo) e l'amiodarone.

Nel caso in cui il paziente sia refrattario a questo trattamento farmacologico, si può pensare di intervenire mediante ablazione del focus aritmogeno oppure, nei casi più gravi, si impianta un pacemaker.

Ultimi articoli sezione: Salute

Per prendersi cura dei capelli è importante conoscere quali nutrienti favoriscono la crescita, ne sostengono la resistenza e quali abitudini alimentari quotidiane li proteggono dagli agenti esterni.

Nel prediabete i livelli di glucosio nel sangue sono troppo elevati per essere considerati nella norma ma non tanto da essere classificati come diabete.

Asma grave: comprendere i sintomi e le opzioni terapeutiche

L'alimentazione come alleata del benessere: 5 cibi "irritanti" per le vie urinarie da conoscere

Disturbi alimentari e obesità: una relazione sorprendente di cui si parla ancora poco

La dermatologia moderna vive una stagione di straordinarie innovazioni tecnologiche e metodologiche che stanno rivoluzionando l'approccio alla cura della pelle.

L’autunno è ormai arrivato e, con esso, i classici malanni stagionali: per evitare di ammalarsi è dunque necessario adottare alcune buone abitudini e cercare di rafforzare le difese immunitarie.

Con l'arrivo dell'autunno, è comune notare un aumento della caduta dei capelli, un fenomeno che può destare preoccupazione.

Accedi ai servizi gratuiti

Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:

- Database Alimenti

- Calcola Ricetta

- Slot Machine

Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.

Deficit glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)

Displasia aritmogena del ventricolo destro (ARVD)

Novità da Cibo360 TV

CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?

BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!

Qualità delle proteine

Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?