Papilloma virus o HPV

Il papilloma virus o HPV (dall'inglese "Human Papilloma Virus") è un virus estremamente diffuso in tutto il mondo.

Può provocare infezioni ai danni di molti tessuti e organi, ma, nella stagrande maggioranza dei casi, si tratta di infezioni silenti, che non danno alcuna sintomatologia e non lasciano reliquati.

Tuttavia, in una esigua minoranza di pazienti, l'infezione può cronicizzare e favorire l'insorgenza di tumori, sia benigni (come le verruche), che maligni (come il carcinoma della cervice uterina).

Tessuti colpiti e modalità di trasmissione

HPV è un virus "epiteliotropo", ovvero dotato di una spiccata predilezione per i tessuti epiteliali, come la cute e le mucose (cioè il rivestimento interno di bocca, vie aeree, vie genitali etc.).

Il contagio avviene molto spesso per via sessuale. Attraverso i contatti "intimi", il virus si diffonde agli organi genitali, all'ano, alla cavità orale e alle prime vie aeree.

Un'ulteriore (ma più rara) modalità di trasmissione è costituita dai contatti indiretti, come la condivisione di indumenti, oggetti o ambienti con soggetti portatori del virus (tipico il caso delle verruche della pianta del piede, a causa di infezioni contratte in piscina). Tuttavia, va tenuto a mente che HPV è un virus strutturalmente piuttosto fragile, che resiste poco nell'ambiente esterno.

Struttura e tipi di HPV

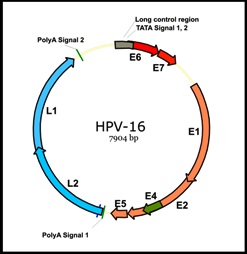

HPV è un virus con genoma a DNA circolare bicatenario. Il materiale genetico è racchiuso in una struttura proteica di forma geometrica detta capside, il quale, a differenza di altri virus, non è rivestito da envelope. Le sue dimensioni complessive sono di circa 50 nanometri (ovvero 5x10-8 metri).

I geni di HPV sono 7 e si possono suddividere in due categorie, che codificano per proteine con funzione assai differenti:

- i due geni L codificano per proteine con funzione strutturale, ovvero quelle che formano il capside virale;

- i cinque geni E codificano per proteine che provvedono alla replicazione del genoma virale. Degne di nota sono le proteine E6 e E7, che sono in grado di inibire, rispettivamente, la funzione di p53 e Retinoblastoma, due proteine umane con funzione oncosoppressiva, ovvero deputate a inibire la formazione e la proliferazione tumorale.

Grazie alla capacità di inibire gli oncosoppressori appena menzionati, HPV è in grado di stimolare la proliferazione dei tessuti umani e, a lungo andare, di provocare un tumore.

Tuttavia, non esiste un solo tipo di HPV, ma se ne conoscono circa 120 genotipi, che differiscono fra loro per selettività di tessuto infettato e per malignità.

- I genotipi più pericolosi (definiti ad "alto rischio oncogeno") sono HPV 16 e HPV 18 (in minor misura anche i genotipi 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), implicati nel carcinoma della cervice uterina soprattutto, ma anche nel carcinoma della vulva, della vagina, del pene, dell'ano e in alcuni tipi di cancro della mucosa orale e faringea.

- I genotipi 1, 2, 3, 4, 10 e altri sono responsabili delle verruche, delle neoformazioni benigne di aspetto variegato, riscontrabili in diverse sedi corporee:

- verruche plantari, tumefazioni dure e talvolta dolenti, localizzate sulla pianta dei piedi, specie nei punti di maggiore pressione;

- verruche volgari, neoformazioni vegetanti e dure, presenti soprattutto sulle dita della mano;

- verruche piane, neoformazioni piatte e rossastre, tipiche di faccia, collo, polsi e ginocchia.

- I genotipi 6 e 11 sono invece responsabili dei condilomi acuminati o verruche anogenitali.

Storia naturale dell'infezione da HPV

Come detto, HPV è diffuso in maniera ubiquitaria e circa il 75% della popolazione mondiale entrerà in contatto con esso almeno una volta nella vita. Il rischio di infezione e/o reinfezione è proporzionale al numero di partner sessuali.

Una volta contratto il virus, si verifica un'infezione acuta quasi sempre asintomatica. La risposta immunitaria evocata da HPV è piuttosto debole e possono essere necessari anche alcuni mesi o anni affinché il patogeno venga debellato. Per la stessa ragione, l'immunità acquisita non garantisce una protezione totale nei confronti delle reinfezioni.

In alcuni casi, specialmente in caso di compromissione del sistema immunitario (in particolare nei pazienti malati di AIDS) e/o in caso di infezione sostenuta da genotipi ad alto rischio, il virus può permanere nelle cellule dell'organismo infettato e, col tempo, può stimolare la proliferazione cellulare fino a provocare la formazione di un tumore.

Diagnosi e terapia

Questo capitolo è piuttosto complesso a causa della molteplicità dei tessuti potenzialmente interessati e dell'elevato numero di quadri patologici che HPV può provocare.

In realtà, nella maggior parte dei casi, l'infezione da HPV è destinata a venire debellata senza che il virus sia in grado di provocare alcuna patologia, quindi senza necessità di diagnosi e tantomeno di terapia.

Nelle forme clinicamente manifeste, non esiste una terapia specifica mirata all'eliminazione del virus, ma piuttosto vengono trattate le lesioni da esso provocate.

Recentemente, è stato introdotto un nuovo farmaco antivirale, il Cidofovir, che ha dimostrato una discreta efficacia contro HPV, sia se somministrato per via sistemica che se somministrato per via topica (cioè in forma di pomata, nelle lesioni a carico della cute).

Per quanto riguarda le lesioni cutanee, come le verruche o i condilomi acuminati, la diagnosi si basa sull'esame clinico e, eventualmente, sulla biopsia.

Un discorso a parte va fatto per il carcinoma della cervice uterina. HPV è responsabile di quasi il 100% dei carcinomi della cervice uterina, perciò la diagnosi di infezione da HPV è molto importante ai fini della diagnosi precoce (o screening) di questa patologia.

Uno dei presidi fondamentali dello screening del carcinoma della cervice uterina è il PAP test, un esame citologico in grado di identificare, tramite l'analisi al microscopio, eventuali modificazioni delle cellule della cervice.

Più recentemente, è stato introdotto l'HPV-DNA test, un esame biomolecolare che permette di identificare la presenza del DNA del virus all'interno delle cellule della cervice uterina e che ha dimostrato un'accuratezza superiore rispetto al PAP test.

Inoltre, è stata dimostrata un'associazione di HPV anche con altri tipi di carcinoma, come quello dell'ano, della vulva, della vagina, del pene, della mucosa orale e faringea. Il ruolo di HPV nella genesi di questi tumori è meno conosciuto, ma si sa che esso agisce da cofattore, non ne rappresenta una condizione imprescindibile, come avviene nel caso del carcinoma della cervice uterina. Anche per tale ragione, la ricerca dell'HPV non è utilizzata di routine in questi tumori.

Profilassi e vaccinazione

Dato che la maggior parte dei contagi avviene per via sessuale, il preservativo era stato proposto come presidio in grado di impedire la trasmissione del virus. Tuttavia, la protezione che esso conferisce non è totale poiché il contagio può avvenire anche tramite la cute libera intorno ai genitali.

Lo strumento più promettente per la prevenzione dell'infezione da HPV è la vaccinazione.

Attualmente sono disponibili due formulazioni di vaccino anti-HPV:

- Cervarix®, vaccino bivalente contro HPV 16 e 18;

- Gardasil®, vaccino quadrivalente contro HPV 16, 18, 6 e 11 (ricordiamo che 16 e 18 sono responsabili del 70% dei carcinomi della cervice uterina; 6 e 11 sono responsabili del 90% dei condilomi anogenitali).

In Italia (con alcune variazioni tra le diverse regioni) tali vaccini sono distribuiti gratuitamente alle ragazze di età inferiore o uguale a 12 anni; nelle donne di età superiore le indicazioni sono meno definite e comunque la vaccinazione è a pagamento.

Per entrambe le formulazioni sono previste 3 somministrazioni: al tempo 0; dopo 1 mese; dopo 6 mesi.

Nonostante la vaccinazione anti-HPV sia stata introdotta piuttosto recentemente, la comunità scientifica è concorde nell'affermare che essa sia sicura (cioè priva di effetti collaterali) e conferisca un'ottima efficacia preventiva.

Invece, esistono pareri contrastanti in merito all'efficacia a lungo termine e all'eventuale necessità di vaccinare anche altre fasce d'età o addirittura i maschi.

Ultimi articoli sezione: Salute

Per prendersi cura dei capelli è importante conoscere quali nutrienti favoriscono la crescita, ne sostengono la resistenza e quali abitudini alimentari quotidiane li proteggono dagli agenti esterni.

Nel prediabete i livelli di glucosio nel sangue sono troppo elevati per essere considerati nella norma ma non tanto da essere classificati come diabete.

Asma grave: comprendere i sintomi e le opzioni terapeutiche

L'alimentazione come alleata del benessere: 5 cibi "irritanti" per le vie urinarie da conoscere

Disturbi alimentari e obesità: una relazione sorprendente di cui si parla ancora poco

La dermatologia moderna vive una stagione di straordinarie innovazioni tecnologiche e metodologiche che stanno rivoluzionando l'approccio alla cura della pelle.

L’autunno è ormai arrivato e, con esso, i classici malanni stagionali: per evitare di ammalarsi è dunque necessario adottare alcune buone abitudini e cercare di rafforzare le difese immunitarie.

Con l'arrivo dell'autunno, è comune notare un aumento della caduta dei capelli, un fenomeno che può destare preoccupazione.

Accedi ai servizi gratuiti

Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:

- Database Alimenti

- Calcola Ricetta

- Slot Machine

Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.

Novità da Cibo360 TV

CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?

BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!

Qualità delle proteine

Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?